Was ist SOA (Service-Oriented Architecture)?

Software-Oriented Architecture (SOA) ist ein Architekturentwurf für Software, mit dem Dienste über ein Netzwerk kommunizieren können, obwohl sie auf verschiedenen Systemen eingesetzt werden. Diese Dienste sind unabhängig, wiederverwendbar und interoperabel. Sie werden über eine Dienstschnittstelle abstrahiert, um ihr Management zu vereinfachen.

Ziel der SOA ist es, Unternehmen dabei zu helfen, Dienste effizienter zu nutzen. Mit SOA können Benutzer Dienste schnell kombinieren, integrieren und neu konfigurieren, ohne die Silos zu verwenden, die oft die Entwicklung von Anwendungen und Software behindern. So können Unternehmen schneller skalieren und auf den Markt kommen, gleichzeitig Kosten senken und sich an veränderte Anforderungen anpassen.

Wie funktioniert eine serviceorientierte Architektur?

SOA (Service-Oriented Architecture) besteht aus lose gekoppelten Softwareanwendungen, die in Komponenten, sogenannte Services, aufgeteilt sind. Diese Dienste führen verschiedene Geschäftsfunktionen oder -aufgaben aus und kommunizieren über ein Netzwerk, in der Regel über HTTP, SOAP oder REST API .

Hier sind die verschiedenen Elemente der SOA:

Dienstleistungen

Services sind das Herzstück von SOA. Softwareanwendungen sind in Dienste unterteilt, die bestimmte Geschäftsfunktionen ausführen. Jeder Dienst ist für einen unabhängigen Betrieb konzipiert und kann in anderen Anwendungen wiederverwendet werden. Dieses Konzept steigert die Agilität und Interoperabilität, unterstützt optimierte Geschäftsprozesse und ermöglicht die einfache Erstellung und Integration neuer Lösungen.

Dienstschnittstellen

Da SOA-Dienste unabhängig voneinander betrieben werden, benötigt jeder Dienst eine eigene Schnittstelle. Hier wird angegeben, wie andere Dienste damit interagieren, sowie die Eingabe- und Ausgabeparameter für jeden Vorgang und die erforderlichen Kommunikationsprotokolle. Die Verwendung von Schnittstellen in SOA bietet Transparenz sowie einfachere Verwaltung und Konfiguration.

Dienstkommunikation

In SOA kommunizieren Dienste untereinander mithilfe von Protokollen wie HTTP, SOAP oder REST API. Der verwendete Protokolltyp hängt von den Anforderungen der Anwendung ab. Protokolle können in der Dienstschnittstelle konfiguriert werden. Dieser standardisierte Ansatz fördert die Interoperabilität zwischen verschiedenen Technologien und ermöglicht es, dass Dienste interagieren, auf sie zugegriffen werden kann und sie plattformübergreifend integriert sind.

Dienstregistrierung

Die serviceorientierte Architektur verwendet eine Dienstregistrierung, um alle in der Umgebung verfügbaren Dienste zu katalogisieren. Diese Registrierung enthält Metadaten zu jedem Dienst, z. B. Schnittstelle, Speicherort und Abhängigkeiten. Sie ermöglicht es Clients, Dienste zur Laufzeit aufzurufen, und unterstützt Benutzer bei der Verwaltung von Diensten von einem zentralen Ort aus.

lose Kopplung

Eines der Schlüsselkonzepte von SOA ist die lose Kopplung. Das bedeutet, dass Dienste unabhängig voneinander funktionieren und sich nicht gegenseitig beeinflussen. Dies vereinfacht Wartung, Fehlerbehebung und Updates, ohne das gesamte System zu unterbrechen. Lose Kopplung in SOA wird durch Prinzipien wie Abstraktion und schnittstellenbasierte Kommunikation erreicht.

Wiederverwendbarkeit des Dienstes

Ein weiteres Grundprinzip der SOA ist die Wiederverwendbarkeit. Die Services sind modular konzipiert, sodass sie für die Erstellung neuer Anwendungen wiederverwendet werden können. So können Unternehmen Kosten senken, die Effizienz verbessern, Prozesse optimieren und die Entwicklungszeit verkürzen.

Service Governance

Die serviceorientierte Architektur ermöglicht es Unternehmen, die Sicherheit bei der Entwicklung und beim Betrieb von Services zu gewährleisten. Es können Policies und Verfahren implementiert werden, die die Compliance im gesamten System sicherstellen, und nicht nur in isolierten Bereichen.

Service-Orchestrierung

In der SOA müssen mehrere Services häufig zusammenarbeiten, um einen Geschäftsprozess auszuführen. Um diese Orchestrierung von Services zu ermöglichen, können Unternehmen Orchestrierungs- oder Automatisierungstools - wie Business Process Management (BPM)-Lösungen - verwenden, um Services auszuführen.

Welche Vorteile bietet SOA?

Serviceorientierte Architektur bietet zahlreiche Vorteile für Unternehmen, die komplexe Softwaresysteme effizient entwickeln möchten. Hier einige der wichtigsten Vorteile:

Agilität

Mit SOA können Dienste modifiziert, integriert und ausgetauscht werden, ohne dass das gesamte System ausgetauscht werden muss. Unternehmen werden so flexibler und können sich schneller an veränderte Geschäftsanforderungen oder Märkte anpassen.

Kosteneffizienz

Da SOA die Wiederverwendung von Services fördert, können Unternehmen so Kosten senken und den Wert ihrer bestehenden IT-Infrastruktur maximieren. Außerdem wird unnötiger Aufwand vermieden, da Unternehmen den Zeitaufwand für die Wartung von Anwendungen reduzieren können.

Einfache Integration

Auf SOA-Prinzipien basierende Dienste sind interoperabel konzipiert und können daher leichter systemübergreifend integriert werden. Auf diese Weise können Unternehmen ihre Legacy-Lösungen mit modernen Technologien wie Cloud Computing integrieren und einen kohärenteren, optimierten Ansatz verfolgen.

Skalierbarkeit

Die serviceorientierte Architektur ermöglicht es Unternehmen, Benutzeranforderungen und hohe Workloads zu bewältigen und gleichzeitig eine hohe Performance im gesamten System beizubehalten. Das liegt daran, dass SOA die Funktionen auf unabhängig verwaltete Dienste verteilt.

Einfachere Wartung

Da SOA-Dienste unabhängig konzipiert sind, können sie gewartet werden, ohne dass andere Dienste oder Infrastrukturen unterbrochen werden müssen. Dies steigert die Effizienz und spart Zeit und Ressourcen.

Qualität

Serviceorientierte Architektur fördert die Anwendung von Best Practices und standardisierten Designprinzipien, Schnittstellen und Protokollen. So können Unternehmen sicherstellen, dass die Dienste gut konzipiert, konsistent und zuverlässig sind.

Sicherheit

Mit SOA können Unternehmen das Sicherheitsmanagement zentralisieren und so Richtlinien, Zugriffskontrollen und Monitoring effektiver durchsetzen. Dies hilft Unternehmen, Sicherheitsrisiken zu minimieren und Compliance sowie Datenschutz sicherzustellen.

Was ist ein Beispiel für SOA?

Ein gutes Beispiel für eine Lösung, die häufig auf SOA-Prinzipien basiert, ist ein Customer Relationship Management (CRM) System. CRMs konsolidieren Anwendungen, Daten und Prozesse aus verschiedenen Geschäftsbereichen wie Vertrieb, Kundendienst und Marketing. Diese Art von komplexen Systemen funktioniert gut, wenn sie auf einer dienstorientierten Architektur basieren, da SOA-Prinzipien Anwendungen und Dienste in die Lage versetzen, denselben Code wiederzuverwenden und miteinander zu kommunizieren. So kann beispielsweise eine Vertriebsanwendung Daten effizient mit Marketinganwendungen teilen, die in das CRM integriert sind. Dies sorgt für Transparenz und hilft, Prozesse zu optimieren.

Inwiefern unterscheidet sich SOA von herkömmlichen Architekturen?

Bevor eine serviceorientierte Architektur entwickelt wurde, war der Standardansatz eine monolithische Architektur. Bei diesem herkömmlichen Modell der Softwareentwicklung wird eine einzelne, einheitliche Einheit voneinander abhängiger Anwendungen erstellt. Monolithische Systeme sind in der Regel komplex, mit großen Code-Basen und einer Abhängigkeit von Lösungen von einem Anbieter. Aus diesen Gründen kann schon eine kleine Änderung bedeuten, dass das gesamte System geändert und getestet wird.

Da eine monolithische Architektur nur eine Codebasis verwendet, kann sie die Entwicklung vereinfachen. Agilität, Flexibilität und Skalierbarkeit, wie sie von Softwareentwicklern heute gewünscht werden, lassen sich damit jedoch nicht erreichen. Darüber hinaus besteht das Risiko der Vendor-Lock-in und kann ein Hindernis für Technologieübernahme und -integration darstellen. Im Vergleich dazu bestehen die mit SOA erstellten Softwaresysteme aus mehreren lose miteinander verbundenen Anwendungen, die in Dienste unterteilt sind, die unabhängig voneinander arbeiten und über ein Netzwerk kommunizieren können, obwohl sie sich an unterschiedlichen Standorten befinden. Entwickler können so Lösungen von verschiedenen Anbietern verwenden, neue Technologien einfach integrieren, Code zur Erstellung neuer Dienste wiederverwenden und Änderungen schnell vornehmen, ohne das gesamte System zu stören. Dadurch wird SOA wesentlich flexibler und an den Anforderungen moderner Softwareentwicklung ausgerichtet.

Was ist der Unterschied zwischen SOA und Microservices?

Obwohl Microservices und SOA ähnliche Ansätze für die Softwareentwicklung darstellen, können Microservices als eine speziellere, schlankere Weiterentwicklung von SOA betrachtet werden. Beide Ansätze sprechen sich für skalierbare, unabhängige und lose gekoppelte Dienste aus, Microservices basieren jedoch auf kleineren, autonomeren Diensten, die ganz bestimmte Aufgaben oder Funktionen ausführen. Microservices nutzen auch dezentrale Kontrolle und Lightweight-Technologien.

Hier sind die Hauptunterschiede zwischen SOA und Microservices:

Größe und Komplexität

SOA: Dienste in SOA sind unabhängig, aber auch groß und komplex, mit mehr Funktionen und einem breiteren Umfang. Sie erfordern oft viel Middleware und Abstraktion.

Microservices: Wie SOA-Services sind Microservices unabhängig konzipiert, jedoch kleiner und in der Regel einfacher zu entwickeln, bereitzustellen und zu warten.

Granularität

SOA: Dienste sind so konzipiert, dass sie wiederverwendbar sind, sind jedoch in der Regel groß, grobkörnig und bieten ein breites Spektrum an Funktionen.

Microservices: sind kleiner und feinkörniger und konzentrieren sich auf bestimmte, einzelne Funktionen oder einen kleinen Funktionsumfang.

Technologiepaket

SOA: Für den Aufbau eines SOA-Systems verwenden Entwickler in der Regel umfangreiche Enterprise Service Bus (ESB)-Lösungen und Middleware zur Unterstützung der Kommunikation und Orchestrierung.

Microservices: In der Regel setzen wir auf einfache Lösungen wie Kubernetes für die Orchestrierung, Docker für Container und APIs für das Kommunikations- und Servicemanagement.

Datenverwaltung:

SOA: Verfolgt häufig einen zentralisierten Ansatz für die Datenverwaltung, der gemeinsame Datenbanken und zentralisierte Datenbanklösungen verwendet.

Microservices: In der Regel verfolgt jeder Dienst einen dezentralen Ansatz für die Datenverwaltung, bei dem ihm eine Datenbank zugewiesen wird, die für seine spezifischen Anforderungen optimiert wurde.

Auswirkungen auf das Unternehmen

SOA: Die Implementierung eines SOA-Systems kann organisatorische Veränderungen erfordern, um sicherzustellen, dass die Services im gesamten Unternehmen konsistent funktionieren. Es müssen auch Maßnahmen ergriffen werden, um ein effektives Management des Service-Lebenszyklus und die Wiederverwendung von Services zu gewährleisten.

Microservices: Normalerweise sind auf organisatorischer Ebene keine großen Änderungen erforderlich, da sie oft den DevOps-Prinzipien entsprechen, die den gesamten Service-Lebenszyklus im Besitz des Entwicklungsteams ermöglichen.

Kommunikation und Zerlegung

SOA: Anwendungen sind in lose verbundene Dienste unterteilt, die über standardisierte Schnittstellen und Protokolle wie HTTP und SOAP kommunizieren.

Microservices: Die Zerlegung von Anwendungen wird weiter vorangetrieben, indem diese in Dienste aufgeteilt werden, die unabhängig bereitgestellt werden können, und mit einfachen Protokollen oder Messaging-Systemen wie HTTP/REST und Kafka kommuniziert wird.

SOA-Anwendungsbeispiele

Die serviceorientierte Architektur kann zum Entwerfen vieler verschiedener Softwaretypen verwendet werden, ist jedoch besonders effektiv, wenn sie in den folgenden Szenarien verwendet wird:

Modernisierung von Legacy-Systemen

Legacy-Systeme bestehen oft aus voneinander abhängigen Anwendungen, deren Wartung und Aktualisierung komplex ist. Mit SOA können solche Systeme modernisiert werden, indem die Anwendungen in Dienste mit eigenen Schnittstellen aufgeteilt werden. Auf diese Weise können Unternehmen Legacy-Systeme ersetzen oder erweitern, ohne das gesamte System zu stören. Ein Unternehmen kann beispielsweise sein monolithisches System in lose verbundene Dienste verwandeln, um das System zu modernisieren und Agilität und Skalierbarkeit einzuführen.

Enterprise Application Integration (EAI)

Eine weitere häufige Verwendung für SOA ist die Integration verschiedener Anwendungen innerhalb eines Unternehmens. Da SOA Services Funktionen oder Aufgaben zuweist und diese mithilfe von Protokollen und Schnittstellen kommunizieren können, unterstützt es die effektive Kommunikation zwischen einer Reihe unterschiedlicher Systeme. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Einzelhandel oder E-Commerce, wo ein Unternehmen SOA verwenden könnte, um seine Lagerverwaltungsplattform mit seinem Online-Shop zu integrieren.

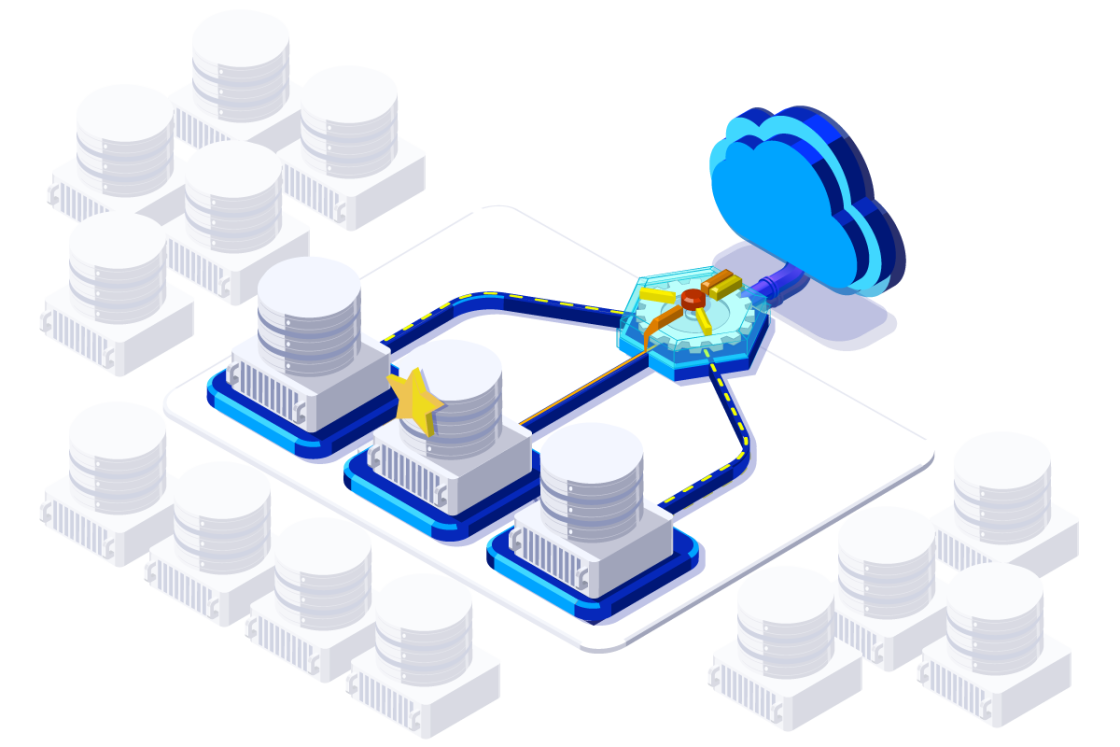

Cloud Computing und hybride Integration

Da immer mehr Unternehmen Cloud- und Hybridumgebungen einsetzen, kann SOA dazu verwendet werden, die Integration und Interoperabilität zwischen On-Premise-Lösungen, Cloud-Diensten und Drittanbieter-APIs zu unterstützen. Mithilfe von SOA-Prinzipien können Unternehmen Cloud-basierte Funktionen in Dienste verwandeln und standardisierte Protokolle wie REST APIs einsetzen, um eine effektive Konnektivität zu erreichen und Daten sicher über verteilte Hybrid-Umgebungen hinweg auszutauschen.

Unterstützung von Branchenstandards und Interoperabilität

Eines der Kernkonzepte von SOA ist Interoperabilität. Auf Grundlage dieses Prinzips können Unternehmen standardisierte Kommunikationsprotokolle und Dienstdefinitionen verwenden, um die Interoperabilität zwischen den Lösungen unterschiedlicher Anbieter zu gewährleisten. Ein Beispiel hierfür ist der Gesundheitssektor, wo Branchenstandards wie FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) auf SOA basieren. Solche Standards helfen Unternehmen dabei, Gesundheitsdaten und klinische Daten zwischen Systemen zu übertragen.

OVHcloud und SOA

OVHcloud unterstützt die Service-Oriented Architecture (SOA) mit seinen skalierbaren und flexiblen Cloud-Diensten. So lassen sich servicebasierte Anwendungen effizient deployen und verwalten. Durch das Angebot von Infrastructure-as-a-Service (IaaS) und Platform-as-a-Service (PaaS) stellt OVHcloud die notwendigen Ressourcen für den Aufbau und Betrieb von SOA-Systemen bereit. Die Unterstützung für Containerisierung und Microservices entspricht modernen SOA-Praktiken, während API-Management-Tools eine nahtlose Service-Interaktion ermöglichen. Darüber hinaus gewährleistet OVHcloud stabile Sicherheit und Compliance, die für den Schutz von Dienstdaten und Kommunikation unerlässlich sind. Insgesamt verbessern die umfassenden Cloud-Lösungen von OVHcloud die Implementierung von SOA und fördern so Agilität, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz.